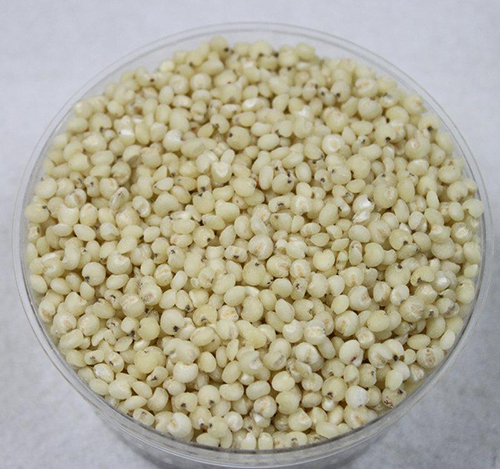

白粱米-传统中药的营养与应用

药材简介

白粱米,又名白米,属于禾本科植物粱或粟品种之一的种仁。础基培栽的泛广有。主要分布在我国南北各地,具有广泛的栽培基础。

性味归经

白粱米性味甘,微寒。归脾、胃经。

功能主治

白粱米有益气、和中、除烦、止渴的功效。主要用于治疗胃虚呕吐、烦渴等症状。

用法用量

白粱米可以煎汤内服,一般用量为30-90克,也可以煮粥食用。

药方示例

- 治中风,心脾热,言语蹇涩,精神昏愦,手脚不遂,口喎面戾:白粱米三合,荆芥一握,薄荷叶一握,豉三合。以水三大盏,煮荆芥、薄荷、豉,取汁二盏,澄滤过,入米煮作粥,空腹食之。(《圣惠方》粱米粥)

- 治蓐劳:猪肾一具(切,去筋),淡豆豉五合(绵裹),白粱米三合,葱白(切)一升,人参、当归各一两。水三升,煎八合,分二服。(《普济方》粱豉汤)

采收储藏

秋季果实成熟时收割,打下种仁,去净杂质,晒干。

原植物形态

白粱米分为两种类型:

- 粱:一年生栽培作物,须根粗大。秆粗壮,直立,高0.1-1米。叶鞘松裹茎秆,密具疣毛或无毛。圆锥花序呈圆柱状或近纺锤状,通常下垂,长10-40厘米,宽1-5厘米。

- 粟:植物体细弱矮小,高20-70厘米。圆锥花序呈圆柱形,紧密,长6-12厘米,宽5-10毫米。

生境分布

我国南北各地均有栽培。

各家论述

- 《别录》:除热,益气。

- 孟诜:患胃虚并呕吐食及水者,用米汁二合,生姜汁一合服之。除胸膈中客热,移五脏气,续筋骨。

- 《纲目》:炊饭食之,和中,止烦渴。

图鉴

上一篇

上一篇